仕事における生成AIの個人的な活用術について、前回の記事【生成AIの個人的活用術(仕事編−1−)】に続いて執筆してみようと思う。前回は文章生成や校正など、基本的な活用術について触れたが、今回は少し応用編という位置付けで「ブレインストーミング」や「データ分析」、「グラフ化や図解」の活用方法についてまとめたい。今回の記事でもChatGPT(GPT-4モデル)に代表される文章生成AI(以下、AI)を前提としている。

ブレインストーミング

仕事においてブレインストーミング(以下、ブレスト)を行うシーンはよくあると思う。ブレストとは、集団でアイデアを出し合うことによって相互交錯の連鎖反応や発想の誘発を期待する技法であることは有名であるが、特に新しい企画の立案フェーズや、改善策の案だし、課題整理の場面での活用が思い浮かぶだろう。ブレストは複数人で行うことが前提であるが、一人で仕事をしているときでもAIにブレストの協力を仰ぐことができる。試しに私の仕事である採用業務において「競争力のある採用基盤の構築」を実現するためのブレストをAIと行なってみたい。

私が考える「競合優位性のある採用基盤を構築する課題」は下記通りです。

・正しい企業認知の拡大と浸透

・自社の特徴を活かしたインターンシップの設計

・全社規模での採用協業体制の構築

・採用活動における情報の透明性強化

上記以外の課題を複数個考えてください。

挙げられている課題は、採用基盤を戦略的に考える上で非常に本質的ですね。

以下では、**上記に加えて検討すべき「別の切り口の課題」**をいくつかご提案します。

① 学生のエンゲージメントを高める「採用体験(CX)」の磨き込み

- 課題背景:選考フローが画一的であり、学生の記憶に残らない/志望度が高まらない

- 検討方向:個別フォロー、学生との対話を重視したコンテンツ(社員交流・逆質問設計など)の強化

② 志望度変化や歩留まりの「データ可視化と活用」

- 課題背景:応募〜内定〜承諾までの各フェーズで、なぜ離脱しているのかが不明瞭

- 検討方向:エントリー経路別・面談担当別・志望理由別のデータ取得と分析体制の構築

③ 採用後の「育成・定着」までを見据えた一貫設計

- 課題背景:採用活動と入社後の配属・育成が断絶しており、定着率や活躍の再現性が低い

- 検討方向:ジョブマッチングの精度向上/配属後を見越した人物要件定義と選考フロー設計

④ 採用ブランドの構築と“発信力”の強化

- 課題背景:競合と比べて「この会社に入りたい」と思わせる“理由”が弱い or 伝えきれていない

- 検討方向:理念・人材像・働き方など、自社独自の価値の打ち出しと、メディア・SNSでの一貫発信

⑤ ターゲット学生層への「リーチ手法の多様化」

- 課題背景:ナビ媒体中心の集客ではリーチが限定的になっている(学生の情報取得手段の多様化)

- 検討方向:逆求人/リファラル/地方イベント/サークル連携/YouTube活用などの新規チャネル開拓

⑥ 採用担当者の「スキル平準化・育成」

- 課題背景:面接力・情報発信力にバラつきがあり、学生への印象や選考の質に差が出てしまう

- 検討方向:面接官トレーニング、ロープレ、ナレッジ共有会などによる底上げと共通認識の形成

上記のような感じで、自分の考えている課題以外の意見を求めることでよく利用する。また自分が考えた課題をさらに深掘りすること、また自分の考えに対して否定的な意見を考えてもらうことなど、多様な視点でブレスト相手にすることができる。まずは自分の頭を使うことが大切だが、自分一人で考えることに閉塞感や限界を感じ始めたら、AIを相手に発想を転換していくことも試してみてほしい。

データ分析

仕事ではデータ分析や考察をすべき場面もよくある。効果的かつ本質的な仕事をする上では様々な事実に対する分析力は必ず必要になるスキルだが、この仕事においてもAIを補助的に活用することができる。ネット上から拝借したデータを活用してAIにデータ分析を依頼してみよう。

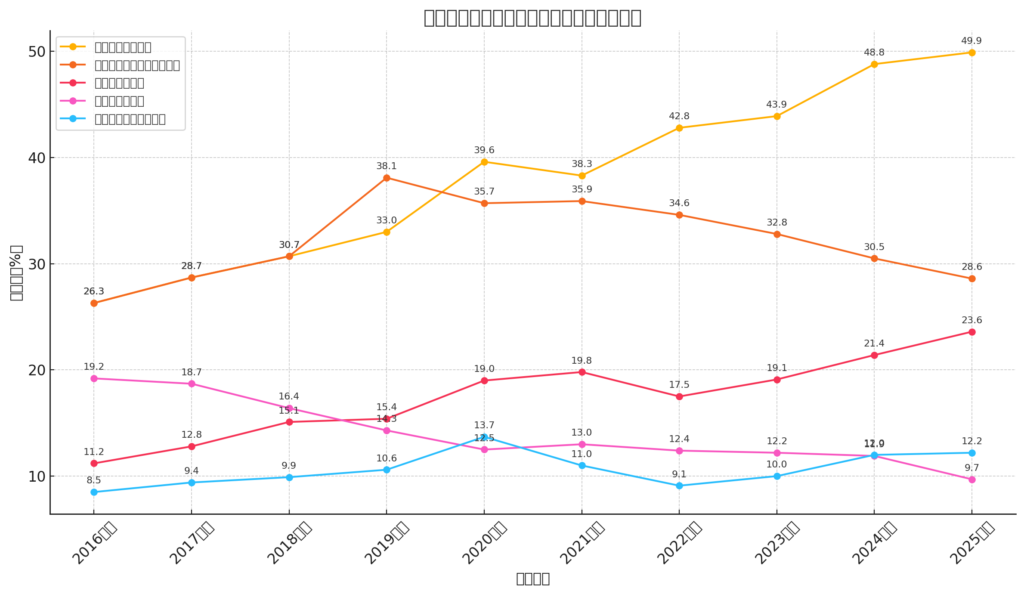

次の表は大学生が考える「良い会社」の特徴の推移を表しています。この表を分析し特徴点をまとめてください。

※項目A〜Eは表の中に記載すると煩雑になるのでこの記事の中では表外に記載する

A:業績が安定している会社

B:自分がやりたい仕事ができる会社

C:給料の良い会社

D:社風が良い会社

E:休日が多い会社

| 入社年 | A | B | C | D | E |

| 16年卒 | 26.3 | 26.3 | 11.2 | 19.2 | 8.5 |

| 17年卒 | 28.7 | 28.7 | 12.8 | 18.7 | 9.4 |

| 18年卒 | 30.7 | 30.7 | 15.1 | 16.4 | 9.9 |

| 19年卒 | 33.0 | 38.1 | 15.4 | 14.3 | 10.6 |

| 20年卒 | 39.6 | 35.7 | 19.0 | 12.5 | 13.7 |

| 21年卒 | 38.3 | 35.9 | 19.8 | 13.0 | 11.0 |

| 22年卒 | 42.8 | 34.6 | 17.5 | 12.4 | 9.1 |

| 23年卒 | 43.9 | 32.8 | 19.1 | 12.2 | 10.0 |

| 24年卒 | 48.8 | 30.5 | 21.4 | 11.9 | 12.0 |

| 25年卒 | 49.9 | 28.6 | 23.6 | 9.7 | 12.2 |

以下は、大学生が考える「良い会社」の特徴について、

2016年卒〜2025年卒までの10年間の推移データをもとに分析した結果です。

全体傾向の要約

1.「安定している会社」の急上昇(+23.6pt)

- 2016年:26.3% → 2025年:49.9%

- 10年間で約2倍に増加しており、現在では最も重視される要素となっている。

- コロナ禍や世界情勢の不安定さ、景気後退の影響により、安定志向の高まりが顕著に表れている。

2.「やりたい仕事ができる会社」は減少傾向(−2.3pt)

- 2016年:26.3% → 2025年:28.6%

- 2019年の38.1%をピークに、その後は右肩下がり。

- 「自己実現」よりも「安定」や「待遇」など実利的な価値観へシフトしている可能性が高い。

3.「給料の良い会社」はじわじわ増加(+12.4pt)

- 2016年:11.2% → 2025年:23.6%

- 賃上げトレンドやインフレ・生活費上昇などを背景に、金銭的報酬への注目が強まっている。

4.「社風が良い会社」は減少傾向(−9.5pt)

- 2016年:19.2% → 2025年:9.7%

- 特に2020年以降は急落傾向。

- コロナ禍でのリモートワークの普及などにより、対人関係よりも「制度面」や「仕事内容」を重視する傾向へ。

5.「休日・休暇の多い会社」は緩やかに増加(+3.7pt)

- 2016年:8.5% → 2025年:12.2%

- 若干の増加にとどまるものの、ワークライフバランス志向が背景にあると考えられる。

特徴的なポイントまとめ

| 観点 | 傾向 | 考察 |

| 安定志向 | 🔺 大幅増加 | 不確実な時代背景が影響(コロナ・戦争・景気) |

| 自己実現 | 🔻 減少 | 理想よりも現実を重視する価値観にシフト |

| 金銭面 | 🔺 増加 | 生活コストの上昇、賃上げ社会への期待感 |

| 人間関係 | 🔻 減少 | 対人環境よりも条件重視へ |

| 働き方 | 🔼 微増 | 働く時間よりも「安定」や「待遇」が優先されがち |

必要であれば、グラフ化やパワポ資料用の要約スライドもお作りしますよ!

どの切り口をもう少し深掘りしたいですか?

上記のような感じで対象のデータに対して約15秒ほどで分析し、その特徴点などを時代背景や世界経済視点も取り入れながら分かりやすくまとめてくれた。さらにはグラフ化や資料用の要約スライドまで追加作成しましょうか!と提案してくれているのだから、その献身的な姿勢にこちらも頭が上がらない。データ分析でもAIは心強い味方になってくれる。

グラフ化や図解

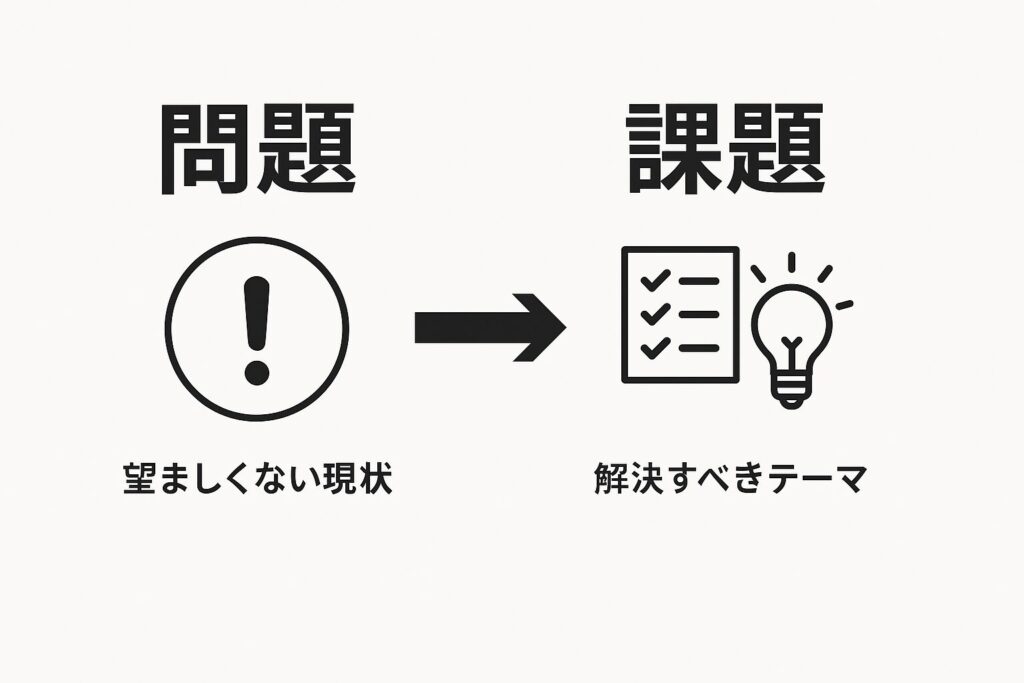

仕事をしていると物事を伝える際に情報を視覚化したり、イメージ図を用いて説明することが求められるシーンがある。頭の中にある画を形に落としていく作業はある程度時間を要するが、AIを活用することでその時間を大幅に削減できる場合がある。先ほどの「良い会社」の表をグラフ化する指示をした際に提供してくれた画像や、例として「問題と課題の違い」を図示する指示をした際の提示画像を下記に掲載する。

「良い会社」の表を折れ線グラフで表示します。

こちらが、大学生が考える「良い会社」の特徴の推移をグラフ化したものです。それぞれの価値観(安定性、やりがい、給与、社風、休暇)について、卒業年ごとの変化が見て取れます。特に「安定している会社」の重視度が年々上昇しているのが印象的ですね。

問題と課題の違いを図示してみました。

上記のように簡単にグラフ化や図解などもこなしてくれるのが現在のAIの実力だ。折れ線グラフについては少し文字化けしている部分も見受けられるが、それも追加で指示を出せば修正することができる。「問題と課題の違い」についても、もう少し全体構造化できれば分かりやすい部分があるが、スライドで説明する場合などは補足資料として十分に活用できるレベルの図解だと思う。

今回は少し応用編としてAIを使った「ブレインストーミング」「データ分析」「グラフ化や図解」について触れてみた。これからも加速度的に進化するAIは、現状実現不可な作業も将来的には対応ができるようになってくるだろう。AI時代に生きる我々はAIとどのように付き合えば良いか、その感性を磨いていくことも必要になってくると思うので、ぜひ活用できそうなところから付き合ってみると良いだろう。またAI活用術については、実体験をもとに記事を増やしていきたいと思う。

本記事をご拝読いただきありがとうございました。