就職活動で切っても切り離せないイベントの一つが面接だ。就活生が自分自身をPRする場であり、企業が能力や適正を確認する場であり、そしてお互いにマッチングを図る場でもある。また面接は就職活動の最終的な結果を左右する場であり、その対策や攻略法について論じられることも多い。この記事を読まれている皆様も面接の内容についてネットやSNSで情報を拾った経験や、友人たちとの情報交換をしたことがある方も多いのではないだろうか。採用担当を6年以上経験した身として、就活生の興味関心が高い面接について、少しでも参考になる情報をまとめてみたいと思い本記事を書いている。面接に関する初回の記事にはなるが、今後、面接などの多くの切り口からアプローチできる内容については、本ブログ内ではタイトルにハッシュタグを入れて「#○○」といった形で示したいと思うので、必要に応じて検索を有効活用してほしい。

今回は有名な話にはなるが「メラビアンの法則」について触れるとともに、面接官から見た際にこの法則がどのように影響しているか具体的な体験もまとめてみたいと思う。

メラビアンの法則とは

メラビアンの法則とは、人と人がコミュニケーションを図る際、言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%の割合で、相手に影響を与えるという心理学の法則である。「7-38-55のルール」や「3Vの法則」とも呼ばれている。日常生活やビジネスシーンおいて知っていて損のない法則だと思うので、この法則を正しく理解して、就職活動における面接や仕事におけるコミュニケーション全般に活用してほしい。

メラビアンの法則の注意点

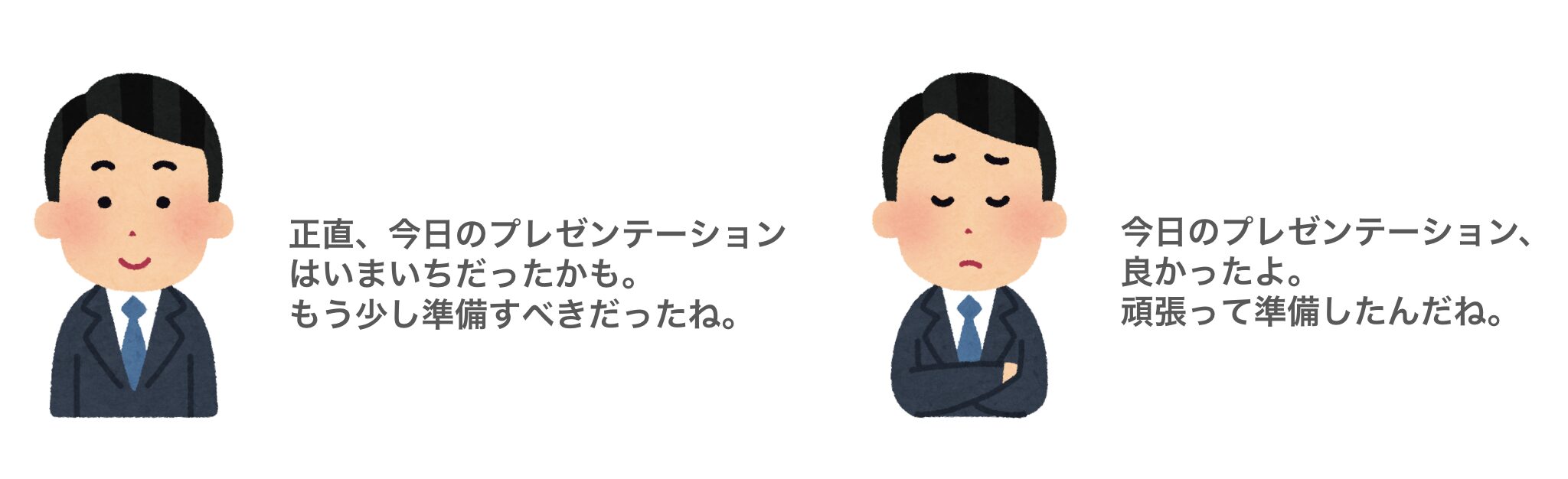

先ほど述べた割合(言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%の割合)だけをみると、「視覚情報が一番大切だ!」と感じてしまうかもしれないが、この法則は前提として「言語・聴覚・視覚のイメージが矛盾した場合に、どの情報が優先されか」を調べたものである。簡単なイメージ図を用いて説明するので、皆さんも読みながら考えてみて欲しい。

皆さんは左と右、それぞれのイメージからどのような印象を受けただろうか。左は笑顔ではあるが、自分のプレゼンテーションについて指摘をしている。一方、右はうんざり顔ではあるが、自分のプレゼンテーションについて褒めている。どちらかというと、皆さんも指摘されているはずの左側の図の方が好印象に映ったのではないだろうか?逆に右側の図では、褒められているはずなのに嫌味を言われているような印象が残る。このように視覚情報や言語情報などに矛盾が生じた場合に、どの情報が優先されるのかを調べたのがメラビアンの法則なのだ。そのため、実際のコミュニケーションにおいてメラビアンの法則がそのまま当てはまるとは限らないのでご注意いただきたい。

伝えたいこととしては、視覚情報・聴覚情報・視覚情報に矛盾がない方がスムーズなコミュニケーションが実現できるということだ。

面接におけるメラビアンの法則の活用と意識すべき点

上記の注意点は理解しておきたい点であるが、それでも優先される情報については理解できる部分が多い。ムスッとした表情が多い人よりは、いつも笑顔の人と一緒にいる方が楽しいだろうし、ボソボソと話す人よりは、落ち着いてゆっくりと喋る人の方が安心感がある。私も数えきれないほどの面接を通してこの法則の有用性は実感することがあるので、就職活動における面接や職場でのコミュニケーションの場で意識して欲しいことをまとめたい。

意識すべき点①|笑顔で接すること(視覚情報)

これから先AIが面接官になる時代も来るだろうが、2025年現在、面接官はまだ生身の人間であることがほとんどだ。人が人を見るので合う合わないや好き嫌いが多少なりとも介在することは事実としてある。しかし、どのような面接官であってもしかめっ面よりは笑顔の方を好むことは間違いない。面接ではいろいろな切り口から能力や適正を確認されることになるが、「一緒に働きたい」と思わせることが大切なので、その第一歩として笑顔で臨むことを心がけよう。

意識すべき点②|態度(服装や姿勢など)を正すこと(視覚情報)

身だしなみはやはりいつの時代も重要な要素であると思う。初めましての場面で、情報の大部分を占める視覚情報から違和感(例:髪型や服装の乱れ、姿勢など)を与えてしまうと、相手はその点が気になってしまい、集中して話を聞けなくなる。私も過去に何度か面接に参加した学生の服装の乱れが気になってしまって、ほぼ会話の内容が入ってこない面接があった。そういった乱れの部分は最終的に面接に臨む態度として見られることも多い。逆に就活生から見て、企業の採用担当がヨレヨレのスーツに身を纏っていたらその企業に対する志望度にも影響するだろう。態度(服装や姿勢)は関係性を構築する第一歩になり得るので意識すべき点だ。現在は面接にもスーツではなくオフィスカジュアル等で参加することもあると思うが、会場に入る前に一度自分の姿を確認する癖をつけよう。

意識すべき点③|話し方を鍛えること(聴覚情報)

話し方はさまざまな要素に分解できるが、個人的には下記項目を意識してみてほしい。私は話すスピードが早くなる傾向になるので、常々速度については意識するようにしている。

| 声の大きさ | 小さい声は相手に届かないだけでなく、自信が無いように見えてしまう。面接会場の広さや面接官との距離感を把握して、適切な声量で会話しよう。 |

| 話す速度 | 早口は聞き取り辛いだけではなく自信がないように見えてしまう。1分で300文字前後の速度感、また句読点を意識したスピードで話そう。 |

| 抑揚 | 棒読みは聞いていて印象に残り辛い。自分がより伝えたい内容については強調する、ゆっくり話す、少し大きな声で話すなど、強弱をつけてみよう。 |

| 情報量(尺) | 短すぎると聞き手が会話を続け辛く、長すぎると聞き手の集中力が散漫になる。質問の内容にもよるが、長くても一つの質問には1分〜1分半を目安に伝え切ることを意識してみよう。 |

意識すべき点④|話す内容を最適化すること(言語情報)

私は採用担当として学生の前で話すことも多い。嬉しいことではあるが、毎年「gaju-maruさんの話がとても理解しやすいので意識していることを教えてほしい」とお声がけいただくことがある。大変恐縮ではあるが、私が意識しているのは下記点なので参考になる部分があれば嬉しい。

| 構成 | 基本的には最初に全体像を伝え、その中で特に必要な要素にフォーカスをして話す。その際に必ず何故(Why)について触れる。全体像を伝える際、全てを話すと情報量過多になるため必要最小限の情報量を意識する。 |

| 表現や言葉選び | 話し相手の属性(年齢・役職・バックヤードなど)に合わせて言葉を選ぶ。また、相手が理解し易いように、相手の経験の中に存在しているであろう内容に置き換えて表現する。 |

意識すべき点を①〜④でまとめてみたが、今日から実績できる内容もあると思うので自分に必要なものは一度意識してみてほしい。

今回はメラビアンの法則を主軸に、面接の場でどのように活用するかを記事にしてみた。改めて言うが、コミュニケーション能力を磨く上で視覚情報・聴覚情報・言語情報の優先順位は異なるが全ての要素を磨くことが大切なので、日頃から自分自身と向き合いながらレベルアップに努めてみてほしい。

本記事をご拝読いただき、ありがとうございました。