それなりに厳しい環境の中で社会人人生をスタートした後、約5年間は担当した新サービスの立ち上げ〜正常運用の定着を主な仕事としていた。立ち上げ当初から運用初期は炎上炎上の案件が多かったが、5年という期間の中で正常に運用できるまでに至った。ストレス過多な状況の中でも、多くの社員と協働しながら新サービスを立ち上げ、1000社を超えるお客様に利用していただける価値を実現できたことは自分の自信につながっていると思う。

私も27歳になり、社内でもある程度評価されるようになってきたタイミングではあったが、20代後半ということもあり転職する同期も多くなってきた中で、私も転職を考えていた。会社に全く不満がなかったといったら嘘になるが、会社の雰囲気や人の良さはとても好きで、ネガティブな意味の転職活動ではなかった。ただ転職してく同期を見てなんとなく取り残されている感を感じてしまったのだと思う。実際に転職をした同期経由でいただいたご縁で内定をもらった企業があり、最後の最後まで悩んだが今の会社に残ることを選択した。転職の話はまた別の機会に綴りたいと思うが、一度転職活動をしてみて良かったと考えている。自分を改めて見つめ直す機会にもなったし、まだこの会社で頑張ろうという覚悟も持てた。そのタイミングで現職である人事(採用担当)への異動の話があり、心機一転新たなキャリアを歩み始めた20代後半についてまとめたいと思う。

20代後半の良かった点と反省点

良かった点

・答えのない(逆にいうと多様な答えが存在し得る)仕事の中で、自分の信念を形成できた

・副業を始め、会社のブランドに頼らずビジネスを行う難しさとビジネスの本質を学ぶことができた

反省点

・苦手な仕事と得意な仕事が分かってきた分、苦手な仕事を避けるようになった

良かった点の振り返り

人事を希望したことは一度もなかったが、突然採用チームへの異動の話が挙がった。転職活動で内定をいただいた企業と迷っていることは周囲に少しだけ伝えていたので、その話を聞いた当時の人事側の引き留め施策だったのかもしれない。しかし、会社が一社員である私に対して新たなキャリアを提示してくれたことは純粋に嬉しかった。採用チームへの異動が決まり業務の引き継ぎを行う中で、担当していた大手メーカーおよび広告代理店のお客様に最後の挨拶に出たけ際、両社の担当者から勿体無いぐらいのお褒めの言葉やお礼のメールをいただいたことは今でも私の財産になっている。両社ともお取引の中では厳しいお客様ではあったが、自分の仕事を評価してくれていたことは大きな自信につながった。あの時のお礼のメールは印刷して今も手元に残してある。新人の頃、お世話になったベテランの先輩が言っていた「自分を成長させてくれるのは上司でも先輩でもなく、お客さんだ」という言葉は今になってその通りだったなとしみじみ思う。(担当している時はしんどいことも多いけれど!笑)

そんなこんなで人事部異動後の話。異動日は2019年2月、採用チーム内では当時最年少ということもあり緊張しながら出社した初日、同チーム内で挨拶ができたのは上司含めた2名だけだった。本選考も忙しくなり始める頃で、採用担当は自席にいることがとても少ない。「今から選考が本格化する時期だから即戦力として期待してるね!」と上司に言われ、モチベーションが高まったことはよいが、初日はほぼ荷物整理やPCの環境設定で時間が潰れ帰宅した。それからの一週間は一瞬で過ぎ去ったが、やはり環境が変わるということは負担も大きい。新しく覚えなければならないこと、ほぼ0からの信頼関係構築、人事という仕事柄人の人生の一端に触れている責任感、一日が終わる頃には心身ともにぐったりしている。先ほど述べた「人の人生の一端に触れている責任感」という側面が「答えのない仕事」に通じる要素である。人の事を扱う人事の仕事は何が正解なのかを自分自身と向き合って決断してくことが求められる。人事部に異動する前の事業部の仕事においてはその「正解」は定義し易いところがあった。お客様に対する価値向上とその先にある売上と利益の最大化である。目的地が見えているのと、見えていない仕事は使う頭が異なってくる。採用の仕事は優秀な人材の獲得であることは間違い無いのだが、何をもって優秀とするか、その人材をどうアプローチするか、見極めるポイントやその方法をどのように設定するかなどを決断し、トライ&エラーを繰り返しながら研磨していく必要がある。幸運なことに私はこの仕事に適性があったのだと思う。元々眼に見えるものより見えないものに価値を感じる性格で、人の成長や喜びに貢献できたときの満足感が高い人間であることや、抽象的な問いに対してあれこれ考えることが好きな側面から、人について多様な角度から考え答えを模索する仕事は親和性があった。人事部にきていろいろな失敗や反省点もあったが、頭に汗をかきながらより良い答えを創ろうとしてきたこの約6年は、私の人生にとってとても重要な経験値であると確信している。

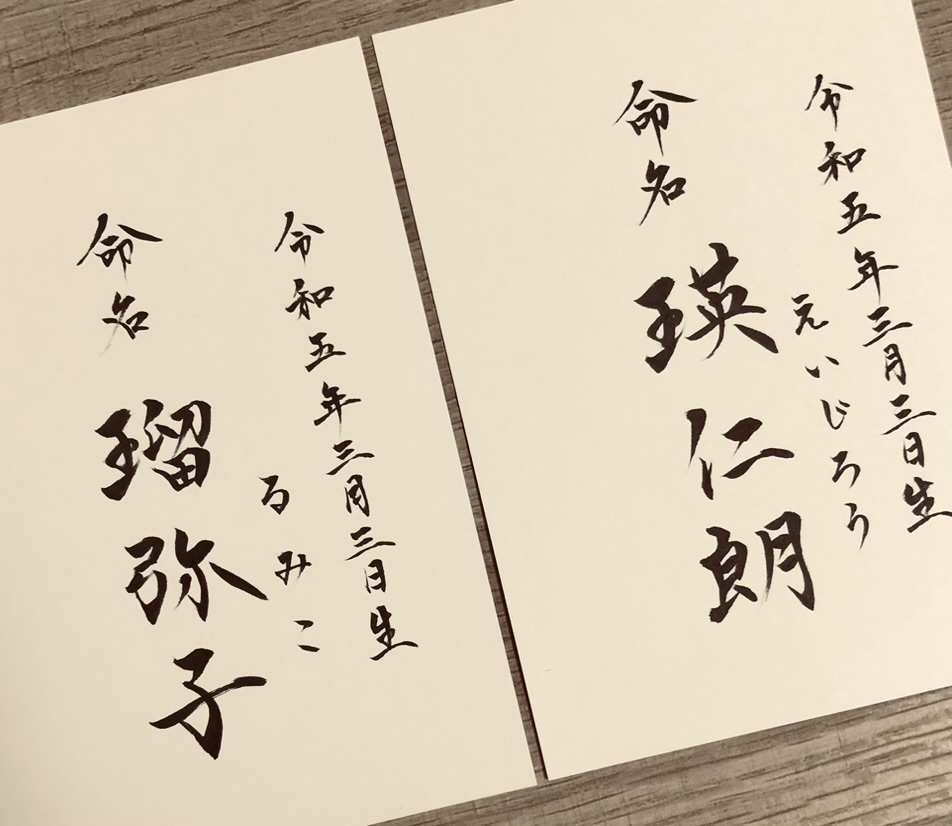

採用での仕事の多くの思い出や経験値はまた別の記事で綴りたいと思うが、もう一つの良かった点である「副業」についても記載する。私は書道が得意だったので、現在でもココナラというプラットフォームを使って依頼ベースで筆文字を提供している(ページ下部にいくつか提供した作品を掲載しています)。これまでに約70件ほどの依頼をいただいたのだが、私の文字が居酒屋やラーメン屋の看板、商品パッケージ、墓跡文字などで活用されているところはとてもありがたい。副業を始めようと思った経緯は、「会社の看板(ブランド)がない状態で価値提供ができるようになりたい」と思ったからだ。ここは是非就活生や若手社会人に伝えたいところなのだが、特にサラリーマンの場合、「会社の信用>>>・・・・>>>社員個人の信用」の前提を忘れてはならない。会社の信用があるからこと自分と会ってくれるお客様がいるし、社会的信用を得られローンも組めたりする。そういう意味では、現在在籍している会社の信用を築き上げてきた多くの先輩方に感謝をすることは大切だ。この前提は常に念頭に置かなければならないが、同時に個人の信用や信頼を上げていくことも忘れてはならない。「⚫︎⚫︎さんと一緒に仕事がしたい」「⚫︎⚫︎さんの提案なら是非前向きに検討したい」といったように、会社の信用を超える実力を磨くことができれば、場所を問わず求められる人材になっていく。副業で始めた書道は、まず無料で何件か依頼をこなし、レビューをいただくことで実績や評価(信用)を得た。自分の仕事がそのまま自分の信用につながるため、クライアントとのやり取り自体もとても大切であるが、この部分は社会人で培ってきた経験が活きたところだと思う。またこの副業を通じて「ビジネスの本質は他者貢献」であることを再認識できたところは良かった点だ。これまで特技・趣味の自己満足の正解で筆文字を書いていたが、対価をもらうビジネスではいかにクライアントのニーズを明確化し、そのニーズを満たす提案ができるかがポイントになる。簡単にいうと「相手に喜んでもらえるかどうか」。この点を20代後半で再認識できたことが一番の収穫だったかもしれない。

私はサラリーマンでも個人としての活躍の場を広げていくことが重要な時代になってきたと考えている。個人で価値提供といってもなかなか難しい、、、という方もいらっしゃると思うが、私も活用しているココナラは様々なサービスを売買できるプラットフォームで、登録して眺めているだでも「こんなサービスがあるのか」「このサービスはこれぐらい需要があるんだな」と学びになるので、興味がある方は下記リンクから覗いてみてほしい。

反省点の振り返り

20代後半の反省点は一つだけ。苦手な仕事を避けるようになってしまった(避けることができるようになってしまった)こと。苦手なこととは「予定調整系の業務」「綿密な確認が必要な業務」「ルーチンワーク系の業務」などが挙げられる。昔から手先は器用な方で細かな作業も嫌いではないだが、上記の仕事は気が乗らず誰かにお願いする術を身につけてしまった。その術とは、先に自分の得意な領域の仕事に手を挙げて、「私はこの部分を担当するので、残りの部分をお願いできますか」と誘導していく感じである。自分の得意不得意を把握して、得意領域を伸ばすことは悪いことではなく、むしろ個性を伸ばす良いことであると考えている。ただ苦手な仕事に向き合う上で必要なスキルや知識を習得することもできるし、新しい発見があるのも事実なので、その機会を自ら手放してしまっていたところは反省点でもある。特に20代のうちはさまざまな仕事にチャレンジしてみて、自分の仕事の軸や進め方を確立していく時期だと思うので、得意・不得意によらず是非いろいろな仕事に向き合ってみてほしい。

20代後半の振り返りはこのぐらいにして、また30代前半の振り返りを時間を見つけて綴りたいと思う。

追記

30代前半の振り返りも記事にしてみたので、よければご確認ください。

社会人生活を振り返る【30代前半】

ここまでご拝読いただき、ありがとうございました。

下記は副業で提供した筆文字をいくつか記載しています。

筆文字は依頼ベースで提供しておりますので、ご興味ある方は「お問い合わせ」からご依頼ください😄

*筆文字以外は他デザイナー様の作品です